-

从2021年4月起,论坛网上药店重新开放!详情查看

-

从2023年10月10日开始,华夏中医论坛启用备用域名tcmbe.com 详情查看

-

关于论坛电子书等资源下载权限的说明!详情查看

-

论坛官方2000人QQ群,欢迎加入!详情查看

-

对所有可能涉及版权的资源,论坛均不再公开展示!详情查看

您正在使用一款已经过时的浏览器!部分功能不能正常使用。

请尝试升级或使用 其他浏览器。

请尝试升级或使用 其他浏览器。

内难探讨 《九针十二原》补遗编后感

- 主题发起人 河间金栋

- 开始时间

- 注册

- 2009/12/26

- 帖子

- 6715

- 获得点赞

- 242

- 声望

- 63

- 年龄

- 62

1、今本《灵枢》成书早于今本《素问》

通过本篇具体内容的补遗撰写,证实了一个事实,那就是今本《灵枢》成书要早于今本《素问》。不知是否能得到同道认可?

首先,从今本《灵枢经》史崧叙文中可以反映出,史叙说“《灵枢》九卷、《素问》九卷”,不同于历代注家注今本《素问》(如王冰序)或引用《素问》者(如《伤寒论自序》),将《素问》置于《灵枢》之前。对于今本《内经》出现之先后,史崧叙文乃将《灵枢》放在《素问》之先,概不是顺手而为吧!

其次,关于九针的相关内容,《灵枢》有《九针十二原》、《官针》和《九针论》等篇,而《小针解》篇则又是解《九针十二原》者。然《素问》有《针解》篇,亦是解有关“九针”者。《素问》之《针解》篇,既训释《九针十二原》,又附益《九针论》,尚解说《素问》《宝命全形论》之相关内容。马莳《素问注证发微》说:“《灵枢》有《九针十二原》篇,而《小针解》篇正所以解《九针十二原》篇之针法,此篇与《小针解》篇大同小异,故亦谓之《针解》篇。”高世栻《素问直解》说:“《针解》,解《灵枢》、《素问》所言之针法也。”由此可以证实《灵枢》在《素问》之先,否则怎么会引用其经文并给予解释呢?故《灵枢注证发微》孙国中点校所说“从内容上看,古人是先作《灵枢》而《素问》后成,这是因为《素问》中大量引用《灵枢》之章节”,很有道理。

[FONT=仿宋]金栋按:说“《灵枢》成书早于《素问》”,时贤胡天雄先生就不认同。胡天雄《素问补识》说:“天雄按:《素问》有《脉解》、《阳明脉解》等篇,篇中有所谓‘云云’,皆引用古经脉书之言,今从马王堆汉墓出土帛书《足臂》、《阴阳》两书中,犹可考其痕迹,义详各篇。本篇名《针解》,篇中亦多‘所谓’云云,则此‘针’字亦指古经可知,就篇中新引原文,有见于《灵枢·九针十二原》者,有见于《九针论》者,亦有见于《素问·宝命全形论》者,故高云‘解《灵枢》、《素问》所言之针法’,要之,《内经》各篇除大论七篇、《刺法》、《本病》二论及《灵枢》之《小针解》等篇,为后人所加,其余皆先秦遗文,至汉初,始汇集成篇,并赋予《内经》之名。在此以前,各篇撰成,当时容有先后,师承或同一渊源,未必即为《灵枢》、《素问》作解也。马云:‘此篇与《小针解》大同小异,故亦谓之《针解》篇。’《小针解》乃西晋以后、隋唐以前人所作,故《甲乙经》未收而《太素》录之(见第二十一卷《九针要解》中)且此篇亦不仅解《九针十二原》也。”胡氏说《内经》“皆先秦遗文,至汉初,始汇集成篇,并赋予《内经》之名”,就此说法,笔者不敢苟同。感兴趣者,可参看赵洪钧著、金栋补注《内经时代补注》。[/FONT]

通过本篇具体内容的补遗撰写,证实了一个事实,那就是今本《灵枢》成书要早于今本《素问》。不知是否能得到同道认可?

首先,从今本《灵枢经》史崧叙文中可以反映出,史叙说“《灵枢》九卷、《素问》九卷”,不同于历代注家注今本《素问》(如王冰序)或引用《素问》者(如《伤寒论自序》),将《素问》置于《灵枢》之前。对于今本《内经》出现之先后,史崧叙文乃将《灵枢》放在《素问》之先,概不是顺手而为吧!

其次,关于九针的相关内容,《灵枢》有《九针十二原》、《官针》和《九针论》等篇,而《小针解》篇则又是解《九针十二原》者。然《素问》有《针解》篇,亦是解有关“九针”者。《素问》之《针解》篇,既训释《九针十二原》,又附益《九针论》,尚解说《素问》《宝命全形论》之相关内容。马莳《素问注证发微》说:“《灵枢》有《九针十二原》篇,而《小针解》篇正所以解《九针十二原》篇之针法,此篇与《小针解》篇大同小异,故亦谓之《针解》篇。”高世栻《素问直解》说:“《针解》,解《灵枢》、《素问》所言之针法也。”由此可以证实《灵枢》在《素问》之先,否则怎么会引用其经文并给予解释呢?故《灵枢注证发微》孙国中点校所说“从内容上看,古人是先作《灵枢》而《素问》后成,这是因为《素问》中大量引用《灵枢》之章节”,很有道理。

[FONT=仿宋]金栋按:说“《灵枢》成书早于《素问》”,时贤胡天雄先生就不认同。胡天雄《素问补识》说:“天雄按:《素问》有《脉解》、《阳明脉解》等篇,篇中有所谓‘云云’,皆引用古经脉书之言,今从马王堆汉墓出土帛书《足臂》、《阴阳》两书中,犹可考其痕迹,义详各篇。本篇名《针解》,篇中亦多‘所谓’云云,则此‘针’字亦指古经可知,就篇中新引原文,有见于《灵枢·九针十二原》者,有见于《九针论》者,亦有见于《素问·宝命全形论》者,故高云‘解《灵枢》、《素问》所言之针法’,要之,《内经》各篇除大论七篇、《刺法》、《本病》二论及《灵枢》之《小针解》等篇,为后人所加,其余皆先秦遗文,至汉初,始汇集成篇,并赋予《内经》之名。在此以前,各篇撰成,当时容有先后,师承或同一渊源,未必即为《灵枢》、《素问》作解也。马云:‘此篇与《小针解》大同小异,故亦谓之《针解》篇。’《小针解》乃西晋以后、隋唐以前人所作,故《甲乙经》未收而《太素》录之(见第二十一卷《九针要解》中)且此篇亦不仅解《九针十二原》也。”胡氏说《内经》“皆先秦遗文,至汉初,始汇集成篇,并赋予《内经》之名”,就此说法,笔者不敢苟同。感兴趣者,可参看赵洪钧著、金栋补注《内经时代补注》。[/FONT]

- 注册

- 2009/12/26

- 帖子

- 6715

- 获得点赞

- 242

- 声望

- 63

- 年龄

- 62

2、针具之“九”数与汉代尊崇“黄钟数”有关

针具为什么必须是九种?与汉代尊崇“黄钟数”有关,因黄钟是六律之首,为制事立法、典章制度之准则。

司马迁《史记·律书》:“王者制事立法,物度轨则,一禀于六律,六律为万事根本焉。……百王不易之道也”,“律数:九九八十一以为宫……黄钟长八寸十分一宫”。[FONT=仿宋]司马贞《史记索隐》:“黄钟长八寸十分一宫。案:上文云‘律九九八十一以为宫’,故云长八寸十分一宫。《汉书》云黄钟长九寸者,九分之寸也。刘歆、郑玄等皆以为九寸即十分之寸,不依此法也。云宫者,黄钟为律之首,宫为五音之长,十一月以黄钟为宫,则声得其正。”[/FONT]

刘安《淮南子·天文训》:“故曰:‘一生二,二生三,三生万物。’天地三月而为一时,……以三参物,三三如九,故黄钟之律九寸而宫音调。因而九之,九九八十一,故黄钟之数立焉。黄者,土德之色;钟者,气之所种也。”[FONT=仿宋]何宁《淮南子集释》:“唐都落下闳造《太初历》亦曰律容一籥,积八十一寸,则一日之分也。《史记》言黄钟八寸十分一,则约九十分为八十一分,使外体中积相应,以便布算,而后人言《史记》用十分寸,《汉志》用九分寸,误矣。《淮南》寸法,与《史记》、《汉志》同。”[/FONT]

班固《汉书·律历志上》:“数者,一、十、百、千、万也,所以算数事物,顺性命之理也。《书》曰:‘先其算命。’本起于黄钟之数,始于一而三之,三三积之。……黄钟:黄者,中之色也,君之服也;钟者,种也。……故黄钟为天统,律长九寸。九者,所以究极中和,为万物元也。”

黄钟,六律之首,声调洪大响亮,为古代矫正音律的乐器。黄钟长九寸,每寸九分,共计八十一分。即黄钟数八十一,由九而来(九而九之),以此引申为事物的标准、典范,凡制事立法、典章制度等必须遵之。张介宾说:“自一至九,九九八十一而黄钟之数起焉。黄钟为万事之本,故针数亦应之而用变无穷也。”(《类经·针刺类二》)

古人认为,九为数之极、数之大,取最多至广之义。且又为万物之本元,用变无穷,凡制事立法、典章制度等必须遵之,所以,九针乃应“天地之大数”九及“黄钟数”八十一(九而九之)天人相应、取象比类推演而来。因“圣人之起度数,必应于天地”,故而有“九针、九篇,夫子乃因而九之,九九八十一篇”(《素问·离合真邪论》)之圣训典范说。因此九和八十一在汉代有很重要的意义,《素问》和《灵枢》都是各九卷、各八十一篇,“九卷八十一篇是西汉中期以后的思想给《内经》留下的烙印。”(赵洪钧《内经时代》)中国古典名著《西游记·第九十九回 九九数完魔灭尽,三三行满道归根》所载孙悟空师徒四人西天取经,必经九九八十一难,功德圆满,始得真经,方可成佛。可见佛教亦如此。

[FONT=仿宋]《灵枢·九针论》:“九针者,天地之大数也,始于一而终于九。故曰:一以法天,二以法地,三以法人,四以法时,五以法音,六以发音,七以法律,八以法风,九以法野。……夫圣人之起天地之数也,一而九之,故以立九野,九而九之,九九八十一,以起黄钟数焉,以针应数也。”

《素问·针解篇》:“帝曰:余闻九针,上应天地、四时、阴阳,愿闻其方,另可传于后世以为常也。岐伯曰:夫一天、二地、三人、四时、五音、六律、七星、八风、九野,身形亦应之,针各有所宜,故曰九针。”[/FONT]

针具为什么必须是九种?与汉代尊崇“黄钟数”有关,因黄钟是六律之首,为制事立法、典章制度之准则。

司马迁《史记·律书》:“王者制事立法,物度轨则,一禀于六律,六律为万事根本焉。……百王不易之道也”,“律数:九九八十一以为宫……黄钟长八寸十分一宫”。[FONT=仿宋]司马贞《史记索隐》:“黄钟长八寸十分一宫。案:上文云‘律九九八十一以为宫’,故云长八寸十分一宫。《汉书》云黄钟长九寸者,九分之寸也。刘歆、郑玄等皆以为九寸即十分之寸,不依此法也。云宫者,黄钟为律之首,宫为五音之长,十一月以黄钟为宫,则声得其正。”[/FONT]

刘安《淮南子·天文训》:“故曰:‘一生二,二生三,三生万物。’天地三月而为一时,……以三参物,三三如九,故黄钟之律九寸而宫音调。因而九之,九九八十一,故黄钟之数立焉。黄者,土德之色;钟者,气之所种也。”[FONT=仿宋]何宁《淮南子集释》:“唐都落下闳造《太初历》亦曰律容一籥,积八十一寸,则一日之分也。《史记》言黄钟八寸十分一,则约九十分为八十一分,使外体中积相应,以便布算,而后人言《史记》用十分寸,《汉志》用九分寸,误矣。《淮南》寸法,与《史记》、《汉志》同。”[/FONT]

班固《汉书·律历志上》:“数者,一、十、百、千、万也,所以算数事物,顺性命之理也。《书》曰:‘先其算命。’本起于黄钟之数,始于一而三之,三三积之。……黄钟:黄者,中之色也,君之服也;钟者,种也。……故黄钟为天统,律长九寸。九者,所以究极中和,为万物元也。”

黄钟,六律之首,声调洪大响亮,为古代矫正音律的乐器。黄钟长九寸,每寸九分,共计八十一分。即黄钟数八十一,由九而来(九而九之),以此引申为事物的标准、典范,凡制事立法、典章制度等必须遵之。张介宾说:“自一至九,九九八十一而黄钟之数起焉。黄钟为万事之本,故针数亦应之而用变无穷也。”(《类经·针刺类二》)

古人认为,九为数之极、数之大,取最多至广之义。且又为万物之本元,用变无穷,凡制事立法、典章制度等必须遵之,所以,九针乃应“天地之大数”九及“黄钟数”八十一(九而九之)天人相应、取象比类推演而来。因“圣人之起度数,必应于天地”,故而有“九针、九篇,夫子乃因而九之,九九八十一篇”(《素问·离合真邪论》)之圣训典范说。因此九和八十一在汉代有很重要的意义,《素问》和《灵枢》都是各九卷、各八十一篇,“九卷八十一篇是西汉中期以后的思想给《内经》留下的烙印。”(赵洪钧《内经时代》)中国古典名著《西游记·第九十九回 九九数完魔灭尽,三三行满道归根》所载孙悟空师徒四人西天取经,必经九九八十一难,功德圆满,始得真经,方可成佛。可见佛教亦如此。

[FONT=仿宋]《灵枢·九针论》:“九针者,天地之大数也,始于一而终于九。故曰:一以法天,二以法地,三以法人,四以法时,五以法音,六以发音,七以法律,八以法风,九以法野。……夫圣人之起天地之数也,一而九之,故以立九野,九而九之,九九八十一,以起黄钟数焉,以针应数也。”

《素问·针解篇》:“帝曰:余闻九针,上应天地、四时、阴阳,愿闻其方,另可传于后世以为常也。岐伯曰:夫一天、二地、三人、四时、五音、六律、七星、八风、九野,身形亦应之,针各有所宜,故曰九针。”[/FONT]

- 注册

- 2009/12/26

- 帖子

- 6715

- 获得点赞

- 242

- 声望

- 63

- 年龄

- 62

然而对“九针”之数,总有附会《易》学之注家,意欲以《易》图解《内经》。如古有张介宾、张志聪,今有刘明武、朱燕中等。

张介宾《类经附翼·二卷·律原 黄钟为万事本》:欧阳子曰:“造律者以黍,一黍之广,积为分寸以着于度;一黍多少,积为圭合以着于量;一黍铢两,积为轻重以着于权衡。三者皆起于黄钟,故曰万事之本。”郑世子曰:“夫度量权衡,所以取法于黄钟者,盖贵气与天地之气相应也,朱子所谓与先天图一般者。夫先天图者,《河图》、《洛书》也。《河图》之位十,天地之体数也。《洛书》之位九,天地之用数也。”盖一切事物,不离阴阳,《图》、《书》二物,则阴阳之道尽矣,是为律历之本原,数学之鼻祖也。故古人算律之妙,惟此二种而已。一以纵黍之长为分,九分为寸,九寸为黄钟,九而九之,得八十一分,取象《洛书》之九,自相乘之数也,是为律本,此载于《淮南子》者。一以横黍之广为分,十分为寸,十寸为黄钟,十而十之,得百分,取象《河图》之十,自相乘之数也,是为度母,此载于太史公者。二术虽异,其律则同。盖纵黍之八十一分,适当横黍之百分;而横黍之广,适与纵黍之长相合耳。此《河图》之偶,《洛书》之奇,参伍错综而律度方备。诚天地自然之妙,非由人力安排者也。二法之外,本无九、十分为黄钟者,至于刘歆、班固,乃以九、十分为黄钟,是又合于斜黍度者,推原其误,盖自京房始,房时去古未远,明知古法九分为寸,以其布算颇烦,初学难晓,乃创为之法而变九为十。故《前汉志》皆云九寸,今人宗九寸不宗余法者,惑于《汉志》之偏见耳。苟能变通而不惑于一偏,则纵横斜黍,皆合黄钟之律矣。

[FONT=仿宋]金栋按:古人认为数字非常神秘、玄奥,汉时尤甚,特别是三、九、八十一(始于一,终于九,成于三,九九归一)此等数字。汉时出于统治者政治思想需要,或学术需求,将黄钟数定为万事之律本,行为之准则。汉儒如刘歆等以黄钟数为天统,附会当朝统治者。《淮南子》、《汉书》则是当时之真实写照。汉儒认为河图是八卦、洛书是《洪范》九畴,并非后世流传之图像。即汉时尚未出现张氏所谓《河图》与《洛书》之图像,张氏却极力将黄钟数附会之,并推演其说。这种罔顾事实之推演与附会,只能神化《河图》《洛书》,与黄钟数无关。[/FONT]

张志聪《灵枢集注》:按:篇名九针,而帝曰微针,伯曰小针,是九针之外,又立小针也。九针者,圣人起天地之数,始于一而终于九,九而九之,九九八十一,以起黄钟之数。用九针而合小针者,以阳数五,阴数五,五位相得,而各有合,以应《河图》之数。帝继伏羲神农氏而作,即以两仪四象《河图》奇偶之数,用法于针。

[FONT=仿宋]金栋按:九针,张志聪说“以起黄钟之数”,而又说“九针之外,又立小针”以凑十数而附会《河图》之十数,两者矛盾。以《河图》数“十”而附会九针之“九”,非是。[/FONT]

张介宾《类经附翼·二卷·律原 黄钟为万事本》:欧阳子曰:“造律者以黍,一黍之广,积为分寸以着于度;一黍多少,积为圭合以着于量;一黍铢两,积为轻重以着于权衡。三者皆起于黄钟,故曰万事之本。”郑世子曰:“夫度量权衡,所以取法于黄钟者,盖贵气与天地之气相应也,朱子所谓与先天图一般者。夫先天图者,《河图》、《洛书》也。《河图》之位十,天地之体数也。《洛书》之位九,天地之用数也。”盖一切事物,不离阴阳,《图》、《书》二物,则阴阳之道尽矣,是为律历之本原,数学之鼻祖也。故古人算律之妙,惟此二种而已。一以纵黍之长为分,九分为寸,九寸为黄钟,九而九之,得八十一分,取象《洛书》之九,自相乘之数也,是为律本,此载于《淮南子》者。一以横黍之广为分,十分为寸,十寸为黄钟,十而十之,得百分,取象《河图》之十,自相乘之数也,是为度母,此载于太史公者。二术虽异,其律则同。盖纵黍之八十一分,适当横黍之百分;而横黍之广,适与纵黍之长相合耳。此《河图》之偶,《洛书》之奇,参伍错综而律度方备。诚天地自然之妙,非由人力安排者也。二法之外,本无九、十分为黄钟者,至于刘歆、班固,乃以九、十分为黄钟,是又合于斜黍度者,推原其误,盖自京房始,房时去古未远,明知古法九分为寸,以其布算颇烦,初学难晓,乃创为之法而变九为十。故《前汉志》皆云九寸,今人宗九寸不宗余法者,惑于《汉志》之偏见耳。苟能变通而不惑于一偏,则纵横斜黍,皆合黄钟之律矣。

[FONT=仿宋]金栋按:古人认为数字非常神秘、玄奥,汉时尤甚,特别是三、九、八十一(始于一,终于九,成于三,九九归一)此等数字。汉时出于统治者政治思想需要,或学术需求,将黄钟数定为万事之律本,行为之准则。汉儒如刘歆等以黄钟数为天统,附会当朝统治者。《淮南子》、《汉书》则是当时之真实写照。汉儒认为河图是八卦、洛书是《洪范》九畴,并非后世流传之图像。即汉时尚未出现张氏所谓《河图》与《洛书》之图像,张氏却极力将黄钟数附会之,并推演其说。这种罔顾事实之推演与附会,只能神化《河图》《洛书》,与黄钟数无关。[/FONT]

张志聪《灵枢集注》:按:篇名九针,而帝曰微针,伯曰小针,是九针之外,又立小针也。九针者,圣人起天地之数,始于一而终于九,九而九之,九九八十一,以起黄钟之数。用九针而合小针者,以阳数五,阴数五,五位相得,而各有合,以应《河图》之数。帝继伏羲神农氏而作,即以两仪四象《河图》奇偶之数,用法于针。

[FONT=仿宋]金栋按:九针,张志聪说“以起黄钟之数”,而又说“九针之外,又立小针”以凑十数而附会《河图》之十数,两者矛盾。以《河图》数“十”而附会九针之“九”,非是。[/FONT]

- 注册

- 2009/12/26

- 帖子

- 6715

- 获得点赞

- 242

- 声望

- 63

- 年龄

- 62

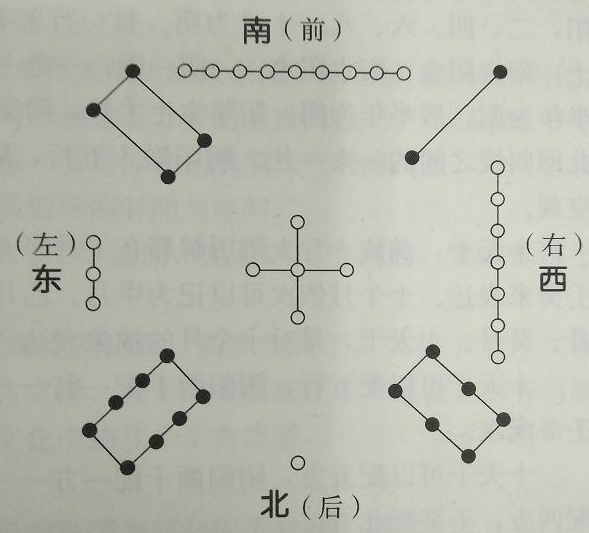

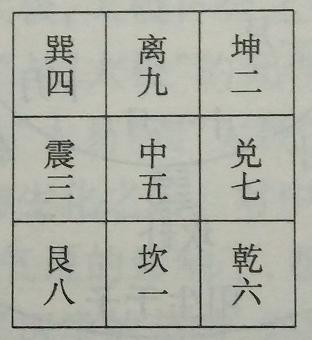

刘明武《换个方法读内经·灵枢导读》说:“始于一,终于九”这就是针经之纲纪。“一”与“九”,属于洛书之数。一二三四五六七八九,就是洛书之数。九个数中五个阳数一三五七九,四个阴数二四六八。阴阳奇偶之数,构成了洛书的基本成分。奇偶之数在四方四隅的分布,构成了洛书的基本图形。后人将洛书之数编成了歌,歌曰:“上九下一,左三右七,四二为肩,八六为足”(见下图)。洛书,是表达史前天文历法的,具体是表达十月太阳历的。“始于一,终于九”中的一与九,实际上是十月太阳历的代名词。以太阳历为针经纲纪,一与九本身可以表达五行中的水火两极,二可以表达五方中的北南两极,三可以表达节令中的冬至与夏至,四可以表达气候中的寒暑两极,五可以表达阴阳二气升降两极,六可以表达一个完整的太阳回归年,间接表达的则是无限循环的时间与空间。

朱燕中《灵枢真意集成》说:愚按:作为《灵枢》的第一篇,直接点明主题,本书以讲述针灸为主要内容,之所以用九针和十二原为题,是在强调数字“九”数与“十二”数的阴阳关系。首先,“九”与“十”分别对应洛书之数与河图之数,洛书的形态和数字排列顺序与气的运行有关;河图所描述的形态和数字与“十”有关,是由“一”到“五”的五行生数与六到十的五行成数组成。数字“十”是五行土的成数,是成数中最大的一个,以五行与天气相对而言,五行为阴,天气为阳,阳化气,阴成形,五行强调事物阴形的部分。因此“九”代表事物的气,“十”代表事物的形;气无形则不立,形无气则不行。……另外张志聪认为,《灵枢》第一篇所介绍的针具不只是九种,还有一种针具称之为“小针”,并且解释为,九针对应洛书之九数,如果再加上“小针”则为十针,对应河图之十数,仅供参考。

[FONT=仿宋]金栋按:河图、洛书是什么?据儒家经典《书·顾命》、《论语·子罕》、《礼记·礼运》及《易·系辞传》等记载,清儒黄宗羲《易学象数论》及高亨《周易大传今注》等认为是古代地理书。

张岱年《中国哲学大辞典》说:“河图洛书,在中国古代,最初指天赐的祥瑞。《尚书·顾命》:‘大玉、夷玉、天球、河图在东序。’《管子·小匡》:‘昔人之受命者,龙龟假,河出图,洛出书,地出乘黄。今三祥未见有者。’《易·系辞下》:‘河出图,洛出书,圣人则之。’汉人则以河图洛书来解释《周易》八卦和《尚书·洪范》的来源。认为伏羲时有龙马出于河,伏羲取法于其身上的花纹而画八卦。夏禹时有神龟出于洛,禹根据其身上的文字而作洪范九畴(据《汉书·五行志》、《尚书·顾命》伪孔安国传)。另有人认为河图洛书均为伏羲作《易》之根据。南宋朱熹本道士陈抟及邵雍等人所说,于其《周易本义》首列‘河图’、‘洛书’,以九为洛书,十为河图。明清之际黄宗羲、清胡渭等均对宋儒说表示疑义。据近人高亨推测,河图洛书可能是古代地理书。”

高亨《周易大传今注》:“《汉书·五行志》曰:‘《易》曰:河出图,洛出书,圣人则之。刘歆以为:虑羲(伏牺)氏继天而王,受河图,则而画之,八卦是也。禹治洪水,赐洛书,法而陈之,《洪范》是也。’《书·顾命》伪孔安国传曰:‘伏牺氏王天下,龙马出河,遂则其文,以画八卦,谓之河图。’又《洪范》曰:‘天乃赐禹《洪范》九畴。’伪孔安国传曰:‘天与禹,洛出书,神龟负文而出,列于背,有数至于九,禹遂因而第之,以成九类。’此皆汉人始创之说也。”

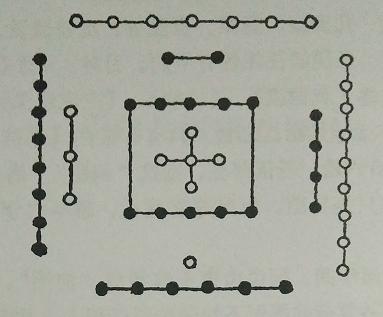

河图、洛书,所谓“汉人始创之说”,即汉代治《易》学者认为,河图是八卦、洛书是《洪范》九畴,并非后世流传之图像。殊不知,后世流传《河图》《洛书》之《易》图图像,至宋代始有。首见于宋儒朱熹《周易本义》卷首九图之中,乃宋儒附会前人《易》注推演发明出来的《易》图。清儒已否定其说。据现代学者考证,朱熹《周易本义》卷首《河图》《洛书》,源于彝族文化中“付拖”图(亦名《天数》图)与“鲁素”图(亦名《地数》图)。由当时朱熹弟子(和或学友)蔡季通(元定)入蜀搜寻传抄而来。(见下图:左河图,右洛书)[/FONT]

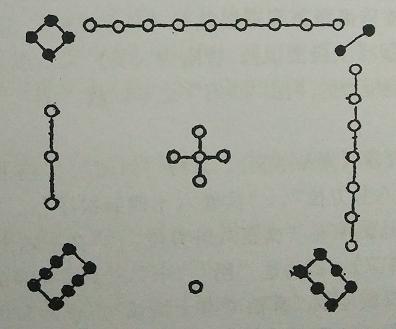

[FONT=仿宋]若以宋儒以后流传之《河图》《洛书》图像律之,《内经》确有此“图”、“书”之数。如《素问·金匮真言论》有所谓《河图》之数,《灵枢·九宫八风》有所谓《洛书》之数。殊不知,《金匮真言论》所谓《河图》之数,与《吕氏春秋·十二纪》、《礼记·月令》及《淮南子·时则训》之数有关,且是一脉相承,但此等数当时也未称《河图》数,汉代名之五行生成数(亦名天地数)。《河图》图像原型当是由《管子·幼官图》、《太玄·玄图》发展演变而来。《灵枢·九宫八风》所谓《洛书》之数,即九宫数,或源于东汉时期谶纬之书《易纬·乾凿度》郑玄注,最早可追朔至《大戴礼记·明堂》“二九四七五三六一八”这九个数字,后人附会谓之“九宫数”,而汉人亦未名《洛书》九宫数。(见下图)[/FONT]

[FONT=仿宋]又,1977年,在阜阳县双古堆发掘了西汉淮阴侯墓,在出土文物中,有一面“太乙九宫占盘”,九宫的名称和各宫节气的日数与《九宫八风篇》首图完全一致。这就无可辩驳地证实了早在西汉之初,或者更早,就已有了与“洛书”相同的图形。(刘大钧《周易概论》)即便如此,亦未名之“洛书”,而称“太乙九宫”。[/FONT]

朱燕中《灵枢真意集成》说:愚按:作为《灵枢》的第一篇,直接点明主题,本书以讲述针灸为主要内容,之所以用九针和十二原为题,是在强调数字“九”数与“十二”数的阴阳关系。首先,“九”与“十”分别对应洛书之数与河图之数,洛书的形态和数字排列顺序与气的运行有关;河图所描述的形态和数字与“十”有关,是由“一”到“五”的五行生数与六到十的五行成数组成。数字“十”是五行土的成数,是成数中最大的一个,以五行与天气相对而言,五行为阴,天气为阳,阳化气,阴成形,五行强调事物阴形的部分。因此“九”代表事物的气,“十”代表事物的形;气无形则不立,形无气则不行。……另外张志聪认为,《灵枢》第一篇所介绍的针具不只是九种,还有一种针具称之为“小针”,并且解释为,九针对应洛书之九数,如果再加上“小针”则为十针,对应河图之十数,仅供参考。

[FONT=仿宋]金栋按:河图、洛书是什么?据儒家经典《书·顾命》、《论语·子罕》、《礼记·礼运》及《易·系辞传》等记载,清儒黄宗羲《易学象数论》及高亨《周易大传今注》等认为是古代地理书。

张岱年《中国哲学大辞典》说:“河图洛书,在中国古代,最初指天赐的祥瑞。《尚书·顾命》:‘大玉、夷玉、天球、河图在东序。’《管子·小匡》:‘昔人之受命者,龙龟假,河出图,洛出书,地出乘黄。今三祥未见有者。’《易·系辞下》:‘河出图,洛出书,圣人则之。’汉人则以河图洛书来解释《周易》八卦和《尚书·洪范》的来源。认为伏羲时有龙马出于河,伏羲取法于其身上的花纹而画八卦。夏禹时有神龟出于洛,禹根据其身上的文字而作洪范九畴(据《汉书·五行志》、《尚书·顾命》伪孔安国传)。另有人认为河图洛书均为伏羲作《易》之根据。南宋朱熹本道士陈抟及邵雍等人所说,于其《周易本义》首列‘河图’、‘洛书’,以九为洛书,十为河图。明清之际黄宗羲、清胡渭等均对宋儒说表示疑义。据近人高亨推测,河图洛书可能是古代地理书。”

高亨《周易大传今注》:“《汉书·五行志》曰:‘《易》曰:河出图,洛出书,圣人则之。刘歆以为:虑羲(伏牺)氏继天而王,受河图,则而画之,八卦是也。禹治洪水,赐洛书,法而陈之,《洪范》是也。’《书·顾命》伪孔安国传曰:‘伏牺氏王天下,龙马出河,遂则其文,以画八卦,谓之河图。’又《洪范》曰:‘天乃赐禹《洪范》九畴。’伪孔安国传曰:‘天与禹,洛出书,神龟负文而出,列于背,有数至于九,禹遂因而第之,以成九类。’此皆汉人始创之说也。”

河图、洛书,所谓“汉人始创之说”,即汉代治《易》学者认为,河图是八卦、洛书是《洪范》九畴,并非后世流传之图像。殊不知,后世流传《河图》《洛书》之《易》图图像,至宋代始有。首见于宋儒朱熹《周易本义》卷首九图之中,乃宋儒附会前人《易》注推演发明出来的《易》图。清儒已否定其说。据现代学者考证,朱熹《周易本义》卷首《河图》《洛书》,源于彝族文化中“付拖”图(亦名《天数》图)与“鲁素”图(亦名《地数》图)。由当时朱熹弟子(和或学友)蔡季通(元定)入蜀搜寻传抄而来。(见下图:左河图,右洛书)[/FONT]

[FONT=仿宋]若以宋儒以后流传之《河图》《洛书》图像律之,《内经》确有此“图”、“书”之数。如《素问·金匮真言论》有所谓《河图》之数,《灵枢·九宫八风》有所谓《洛书》之数。殊不知,《金匮真言论》所谓《河图》之数,与《吕氏春秋·十二纪》、《礼记·月令》及《淮南子·时则训》之数有关,且是一脉相承,但此等数当时也未称《河图》数,汉代名之五行生成数(亦名天地数)。《河图》图像原型当是由《管子·幼官图》、《太玄·玄图》发展演变而来。《灵枢·九宫八风》所谓《洛书》之数,即九宫数,或源于东汉时期谶纬之书《易纬·乾凿度》郑玄注,最早可追朔至《大戴礼记·明堂》“二九四七五三六一八”这九个数字,后人附会谓之“九宫数”,而汉人亦未名《洛书》九宫数。(见下图)[/FONT]

[FONT=仿宋]又,1977年,在阜阳县双古堆发掘了西汉淮阴侯墓,在出土文物中,有一面“太乙九宫占盘”,九宫的名称和各宫节气的日数与《九宫八风篇》首图完全一致。这就无可辩驳地证实了早在西汉之初,或者更早,就已有了与“洛书”相同的图形。(刘大钧《周易概论》)即便如此,亦未名之“洛书”,而称“太乙九宫”。[/FONT]

- 注册

- 2009/12/26

- 帖子

- 6715

- 获得点赞

- 242

- 声望

- 63

- 年龄

- 62

3、关于“百姓”之解释

在网上查阅《九针十二原》中对“百姓”的注释与译文,则会发现仍有部分人认为“百姓”就是平民百姓,甚至亦有堪称大师级人物者。此说之误源于不明古今词义之变迁。在《灵枢》注文中,首先将“百姓”释为“百官族姓”者,或源于丹波氏《灵枢识》所引《国语》、《书·尧典》之注。《灵枢集解》所引甚当。

兹将《国语》、《书》、《诗》中“百姓”注疏录于下,愿与读者共享。

⑴《国语·周语中·襄王拒晋文公请隧》:“以备百姓兆民之用。”

[FONT=仿宋]韦昭注:“百姓,百官有世功者。”[/FONT]

《国语·楚语下·观射父论祀牲》:“是以先王之祀也,以一纯、二精、三牲、四时、五色、六律、七事、八种、九祭、十日、十二辰以致之,百姓、千品、万官、亿丑、兆民经入垓数以奉之,明德以昭之,和声以听之。……王曰:‘所谓百姓、千品、万官、亿丑、兆民经入垓数者,何也?’对曰:‘民之彻官者。王公之子弟之质能言能听彻其官者,而物赐之姓,以监其官,是为百姓。姓有彻品,十于王谓之千品。五物之官,陪属万为万官。官有十丑,为亿丑。天子之田九垓,以食兆民。王取经入焉,以食万官。’”

[FONT=仿宋]韦昭注:“百姓,百官受氏姓也”,“彻,达也。自以名达于上者,有百官也”,“质,有贤质。能言,能言其官职也”,“物,事也,以功事赐之姓。官有世功则有官族,若太史、司马之属”。[/FONT]

⑵《书·尧典》:“平章百姓。”

[FONT=仿宋]孔安国《传》:“百姓,百官。”

孔颖达《疏》:“‘百姓’,谓百官族姓。……百官谓之百姓者,隐八年《左传》云:‘天子建德,因生以赐姓。’谓建立有德以为公卿,因其所生之地而赐之以为其姓,令其收敛族亲,自为宗主。”

孙星衍《尚书今古文注疏》:“[注]郑康成曰:‘百姓,群臣之父子兄弟。’[疏]郑云‘百姓,群臣之父子兄弟’者,《周语》:富宸曰:‘百姓兆民。’注:‘百姓,百官也。官有世功,受氏姓也。’《楚语》:观射父曰:‘民之彻百官。王公之子弟之质能言能听彻其官者,而物赐之姓,以监其官,是为百姓。’郑说所本也。《白虎通·姓名篇》云:‘《尚书》曰:平章百姓。姓所以有百者何?以为古者圣人吹律定姓,以记其族。人含五常而生,声有五音,宫商角徵羽,转而相杂,五五二十五,转生四时异气,殊音悉备,故姓有百也。’”[/FONT]

⑶《诗·小雅·天保》:“群黎百姓。”

[FONT=仿宋]郑玄笺:“百姓,百官族姓也。”

马瑞辰《毛诗传笺通释》:“瑞辰按:《尧典》‘平章百姓’,百官也。而毛《传》言‘百官族姓’者,《楚语·观射父》曰:‘民之彻百官。王公之子弟之质能言能听彻其官者,而物赐之姓,以监其官,是为百姓。’韦昭注:‘百姓,百官有世功者。’又曰:‘百姓,百官也。官有世功,受氏姓也。’又郑康成曰:‘百姓,群臣之父兄子弟。’《管子·君臣上篇》云:‘百姓量其力于父兄之间。’是百姓本百官赐姓之称,故曰‘百官族姓’,后遂通以为百官之称。”[/FONT]

工具书对“百姓”解释如下:

⑴《辞源·白部》:“㈠指百官。《书·尧典》:‘百姓昭明,协和万邦,黎民于变时雍。’《诗·小雅·天保》:‘群黎百姓,遍为尔德。’皆以百姓与黎民对称。㈡指平民,庶民。《论语·宪问》:‘修己以安百姓,尧舜其犹病诸。’《疏》:‘百姓谓众人也。’《荀子·彊国》:‘入境,观其风俗,百姓朴,其声乐不流污,其服不挑。’或谓古代民无姓,有姓者皆有土有官爵。其后民亦有姓,故民庶亦称百姓。《四书》中百姓凡二十五见,惟‘百姓如丧考妣三年’指百官。”

⑵《辞海》:“①古代对贵族的总称。《诗·小雅·天保》:‘群黎百姓。’毛传:‘百姓,百官族姓也。’《国语·楚语下》:‘民之彻百官,王公之子弟之质能言能听彻其官者,而物赐之姓,以监其官,是为百姓。’②战国后用为平民的统称。《墨子·辞过》:‘当今之主……必厚作敛于百姓,暴夺民衣食之财。’”

⑶《汉典》:“①普通人——相对于官员、干部而言。‘并皆暴犯百姓。’(《世说新语·自新》)‘百姓多闻其贤。’(《史记·陈涉世家》)②古代百姓是百官贵族的统称。”贵族,《汉典》:“权贵的家族。多指帝王的内外亲族,或中央或地方的大豪族。”

范文澜说:百姓是西周社会的统治阶级(层),庶民是被统治阶级(层)。百姓是“禅让”时代流传下来的旧族,《盘庚篇》百姓与万民相对,《诗·小雅·天保篇》百姓与群黎相对,百姓是贵族的统称。在商为奴隶主阶级,在周为封建领主阶级。直到春秋后半期,宗族逐渐破坏,土地个人私有的地主阶级代土地嫡子世袭的领主阶级兴起,百姓才逐渐失去贵族的意义,社会地位与普通庶民相似,本来不同含义的两个名词也就可以通用。百姓里面也有贵贱的区别,这就是名位不同,占有土地大小不等的各级领主。(《中国通史·第一册·第三章 封建制度开始时代——西周》)

经文“万民”与“百姓”对举,百姓指古代贵族。那些将百姓释为“平民、庶民、众民”者,乃因不明古今词义之变迁,非是。

在网上查阅《九针十二原》中对“百姓”的注释与译文,则会发现仍有部分人认为“百姓”就是平民百姓,甚至亦有堪称大师级人物者。此说之误源于不明古今词义之变迁。在《灵枢》注文中,首先将“百姓”释为“百官族姓”者,或源于丹波氏《灵枢识》所引《国语》、《书·尧典》之注。《灵枢集解》所引甚当。

兹将《国语》、《书》、《诗》中“百姓”注疏录于下,愿与读者共享。

⑴《国语·周语中·襄王拒晋文公请隧》:“以备百姓兆民之用。”

[FONT=仿宋]韦昭注:“百姓,百官有世功者。”[/FONT]

《国语·楚语下·观射父论祀牲》:“是以先王之祀也,以一纯、二精、三牲、四时、五色、六律、七事、八种、九祭、十日、十二辰以致之,百姓、千品、万官、亿丑、兆民经入垓数以奉之,明德以昭之,和声以听之。……王曰:‘所谓百姓、千品、万官、亿丑、兆民经入垓数者,何也?’对曰:‘民之彻官者。王公之子弟之质能言能听彻其官者,而物赐之姓,以监其官,是为百姓。姓有彻品,十于王谓之千品。五物之官,陪属万为万官。官有十丑,为亿丑。天子之田九垓,以食兆民。王取经入焉,以食万官。’”

[FONT=仿宋]韦昭注:“百姓,百官受氏姓也”,“彻,达也。自以名达于上者,有百官也”,“质,有贤质。能言,能言其官职也”,“物,事也,以功事赐之姓。官有世功则有官族,若太史、司马之属”。[/FONT]

⑵《书·尧典》:“平章百姓。”

[FONT=仿宋]孔安国《传》:“百姓,百官。”

孔颖达《疏》:“‘百姓’,谓百官族姓。……百官谓之百姓者,隐八年《左传》云:‘天子建德,因生以赐姓。’谓建立有德以为公卿,因其所生之地而赐之以为其姓,令其收敛族亲,自为宗主。”

孙星衍《尚书今古文注疏》:“[注]郑康成曰:‘百姓,群臣之父子兄弟。’[疏]郑云‘百姓,群臣之父子兄弟’者,《周语》:富宸曰:‘百姓兆民。’注:‘百姓,百官也。官有世功,受氏姓也。’《楚语》:观射父曰:‘民之彻百官。王公之子弟之质能言能听彻其官者,而物赐之姓,以监其官,是为百姓。’郑说所本也。《白虎通·姓名篇》云:‘《尚书》曰:平章百姓。姓所以有百者何?以为古者圣人吹律定姓,以记其族。人含五常而生,声有五音,宫商角徵羽,转而相杂,五五二十五,转生四时异气,殊音悉备,故姓有百也。’”[/FONT]

⑶《诗·小雅·天保》:“群黎百姓。”

[FONT=仿宋]郑玄笺:“百姓,百官族姓也。”

马瑞辰《毛诗传笺通释》:“瑞辰按:《尧典》‘平章百姓’,百官也。而毛《传》言‘百官族姓’者,《楚语·观射父》曰:‘民之彻百官。王公之子弟之质能言能听彻其官者,而物赐之姓,以监其官,是为百姓。’韦昭注:‘百姓,百官有世功者。’又曰:‘百姓,百官也。官有世功,受氏姓也。’又郑康成曰:‘百姓,群臣之父兄子弟。’《管子·君臣上篇》云:‘百姓量其力于父兄之间。’是百姓本百官赐姓之称,故曰‘百官族姓’,后遂通以为百官之称。”[/FONT]

工具书对“百姓”解释如下:

⑴《辞源·白部》:“㈠指百官。《书·尧典》:‘百姓昭明,协和万邦,黎民于变时雍。’《诗·小雅·天保》:‘群黎百姓,遍为尔德。’皆以百姓与黎民对称。㈡指平民,庶民。《论语·宪问》:‘修己以安百姓,尧舜其犹病诸。’《疏》:‘百姓谓众人也。’《荀子·彊国》:‘入境,观其风俗,百姓朴,其声乐不流污,其服不挑。’或谓古代民无姓,有姓者皆有土有官爵。其后民亦有姓,故民庶亦称百姓。《四书》中百姓凡二十五见,惟‘百姓如丧考妣三年’指百官。”

⑵《辞海》:“①古代对贵族的总称。《诗·小雅·天保》:‘群黎百姓。’毛传:‘百姓,百官族姓也。’《国语·楚语下》:‘民之彻百官,王公之子弟之质能言能听彻其官者,而物赐之姓,以监其官,是为百姓。’②战国后用为平民的统称。《墨子·辞过》:‘当今之主……必厚作敛于百姓,暴夺民衣食之财。’”

⑶《汉典》:“①普通人——相对于官员、干部而言。‘并皆暴犯百姓。’(《世说新语·自新》)‘百姓多闻其贤。’(《史记·陈涉世家》)②古代百姓是百官贵族的统称。”贵族,《汉典》:“权贵的家族。多指帝王的内外亲族,或中央或地方的大豪族。”

范文澜说:百姓是西周社会的统治阶级(层),庶民是被统治阶级(层)。百姓是“禅让”时代流传下来的旧族,《盘庚篇》百姓与万民相对,《诗·小雅·天保篇》百姓与群黎相对,百姓是贵族的统称。在商为奴隶主阶级,在周为封建领主阶级。直到春秋后半期,宗族逐渐破坏,土地个人私有的地主阶级代土地嫡子世袭的领主阶级兴起,百姓才逐渐失去贵族的意义,社会地位与普通庶民相似,本来不同含义的两个名词也就可以通用。百姓里面也有贵贱的区别,这就是名位不同,占有土地大小不等的各级领主。(《中国通史·第一册·第三章 封建制度开始时代——西周》)

经文“万民”与“百姓”对举,百姓指古代贵族。那些将百姓释为“平民、庶民、众民”者,乃因不明古今词义之变迁,非是。

- 注册

- 2009/12/26

- 帖子

- 6715

- 获得点赞

- 242

- 声望

- 63

- 年龄

- 62

4、关于经文校勘之“错简”说

《灵枢》不似《素问》之有王冰次注、林亿等《新校正》,虽亦曾经历代前贤之校勘,然今通行本《灵枢》仍有很多错落与衍误。解放后,又经著名学者如刘衡如校勘《灵枢经》、河北医学院校释《灵枢经校释》及郭霭春《灵枢校注语译》等校勘后,错落衍误基本没什么问题了,然余在撰写《九针十二原》补遗时认为仍有错简之处。“错简原指秦汉以前竹木简次序错乱而形成的大面积文字颠倒。后世将其作为一个专用名词,把古籍中一切位置错乱而相距较远者,统称为错简。……错简表现在文面上,必然在脱简处造成脱文,而在错入处则可形成衍文。”([FONT=仿宋]高校教材严季澜、张如青主编《中医文献学·第四章 中医文献的校勘》[/FONT])可见错简,指古书文字、句子甚至段落错乱颠倒,即古籍中文字出现错落与衍误现象。古书多将文字写于竹简,以绳依序编联,绳断简脱,乃有错简。《内经》错简时有所见。兹指出如下。

⑴经文“节之交,三百六十五会。知其要者,一言而终。不知其要,流散无穷。所言节者,神气之所游行出入也,非皮肉筋骨也”四十四字,其中已有学者指出“知其要者,一言而终,不知其要,流散无穷”十六字是他篇之文误窜于此。虽略去此十六字,尚剩二十八字,亦与上下文语意不合。观此二十八字之内容,是一句训释词,属正文训诂(亦或注文误入正文)范畴。通观全篇经文,与“节”字之意有关系处,唯有下文“五藏之所以禀三百六十五节气味也”。据上下文意,将这二十八字移至于此后,则文通语顺。“三百六十五节气味也”,据郭霭春引孙鼎宜曰“气当作之,草书形误。味当作会,声误”,则当作“三百六十五节之会也”。结合上下文意,并据相关校勘,整理如下:

五藏之所以禀三百六十五节之会也。节之交,三百六十五会。所言节者,神气之所游行出入也,非皮肉筋骨也。

⑵详“黄帝曰:愿闻五藏六府所出之处……二十七气所行,皆在五腧也”这一大段八十三字,乃“言藏府有井荥输原经合之穴”者,而下文所言“节”及“用针”事宜,横截其中,上下文义不相接,疑有错简。当移至下文“五藏有六府”之前,则上下文义相贯。通观本篇全文,关于十二原之内容,实际上共三大段,余皆与针刺有关。将有关十二原这三大段之内容,移至末尾,则上下文义相贯,甚为允当。整理如下:

黄帝曰:愿闻五藏六府所出之处。

岐伯曰:五藏五腧,五五二十五腧。六府六腧,六六三十六腧。经脉十二,络脉十五,凡二十七气,以上下。所出为井,所流为荥,所注为输,所行为经,所入为合。二十七气所行,皆在五腧也。

五藏有六府,六府有十二原。十二原出于四关,四关主治五藏。五藏有疾,当取之十二原。十二原者,五藏之所以禀三百六十五节之会也。节之交,三百六十五会。所言节者,神气之所游行出入也,非皮肉筋骨也。五藏有疾也,应出十二原。十二原各有所出。明知其原,观其应,而知五藏之害矣。

阳中之少阴,肺也,其原出于太渊。太渊,二。阳中之太阳,心也,其原出于大陵。大陵,二。阴中之少阳,肝也,其原出于太冲。太冲,二。阴中之至阴,脾也,其原出于太白。太白,二。阴中之太阴,肾也,其原出于太溪。太溪,二。膏之原出于鸠尾。鸠尾,一。肓之原出于脖胦。脖胦,一。凡此十二原者,主治五藏六府之有疾者也。

《灵枢》不似《素问》之有王冰次注、林亿等《新校正》,虽亦曾经历代前贤之校勘,然今通行本《灵枢》仍有很多错落与衍误。解放后,又经著名学者如刘衡如校勘《灵枢经》、河北医学院校释《灵枢经校释》及郭霭春《灵枢校注语译》等校勘后,错落衍误基本没什么问题了,然余在撰写《九针十二原》补遗时认为仍有错简之处。“错简原指秦汉以前竹木简次序错乱而形成的大面积文字颠倒。后世将其作为一个专用名词,把古籍中一切位置错乱而相距较远者,统称为错简。……错简表现在文面上,必然在脱简处造成脱文,而在错入处则可形成衍文。”([FONT=仿宋]高校教材严季澜、张如青主编《中医文献学·第四章 中医文献的校勘》[/FONT])可见错简,指古书文字、句子甚至段落错乱颠倒,即古籍中文字出现错落与衍误现象。古书多将文字写于竹简,以绳依序编联,绳断简脱,乃有错简。《内经》错简时有所见。兹指出如下。

⑴经文“节之交,三百六十五会。知其要者,一言而终。不知其要,流散无穷。所言节者,神气之所游行出入也,非皮肉筋骨也”四十四字,其中已有学者指出“知其要者,一言而终,不知其要,流散无穷”十六字是他篇之文误窜于此。虽略去此十六字,尚剩二十八字,亦与上下文语意不合。观此二十八字之内容,是一句训释词,属正文训诂(亦或注文误入正文)范畴。通观全篇经文,与“节”字之意有关系处,唯有下文“五藏之所以禀三百六十五节气味也”。据上下文意,将这二十八字移至于此后,则文通语顺。“三百六十五节气味也”,据郭霭春引孙鼎宜曰“气当作之,草书形误。味当作会,声误”,则当作“三百六十五节之会也”。结合上下文意,并据相关校勘,整理如下:

五藏之所以禀三百六十五节之会也。节之交,三百六十五会。所言节者,神气之所游行出入也,非皮肉筋骨也。

⑵详“黄帝曰:愿闻五藏六府所出之处……二十七气所行,皆在五腧也”这一大段八十三字,乃“言藏府有井荥输原经合之穴”者,而下文所言“节”及“用针”事宜,横截其中,上下文义不相接,疑有错简。当移至下文“五藏有六府”之前,则上下文义相贯。通观本篇全文,关于十二原之内容,实际上共三大段,余皆与针刺有关。将有关十二原这三大段之内容,移至末尾,则上下文义相贯,甚为允当。整理如下:

黄帝曰:愿闻五藏六府所出之处。

岐伯曰:五藏五腧,五五二十五腧。六府六腧,六六三十六腧。经脉十二,络脉十五,凡二十七气,以上下。所出为井,所流为荥,所注为输,所行为经,所入为合。二十七气所行,皆在五腧也。

五藏有六府,六府有十二原。十二原出于四关,四关主治五藏。五藏有疾,当取之十二原。十二原者,五藏之所以禀三百六十五节之会也。节之交,三百六十五会。所言节者,神气之所游行出入也,非皮肉筋骨也。五藏有疾也,应出十二原。十二原各有所出。明知其原,观其应,而知五藏之害矣。

阳中之少阴,肺也,其原出于太渊。太渊,二。阳中之太阳,心也,其原出于大陵。大陵,二。阴中之少阳,肝也,其原出于太冲。太冲,二。阴中之至阴,脾也,其原出于太白。太白,二。阴中之太阴,肾也,其原出于太溪。太溪,二。膏之原出于鸠尾。鸠尾,一。肓之原出于脖胦。脖胦,一。凡此十二原者,主治五藏六府之有疾者也。